Разговор с Мариной Солнцевой

С 2023 года Марина является участницей коллектива de_colonialanguage, в рамках которого она развивает свою художественную и кураторскую практику.

Коллектив de_colonialanguage — это трансграничная художественная и исследовательская практика, которая фокусируется на критической лингвистике, коллективности и деколониальной солидарности.

Марийка: Расскажи, пожалуйста, про ваш проект — de_colonialanguage?

Марина: de_colonialanguage — это объединение художниц, кураторок, активисток, исследовательниц, которые занимаются критической теорией, осмысливают публичное пространство в городе. Мы делаем reading-группу — ежемесячно встречаемся, читаем критические тексты, понимаем что-то про деколониальность в наших локальностях.

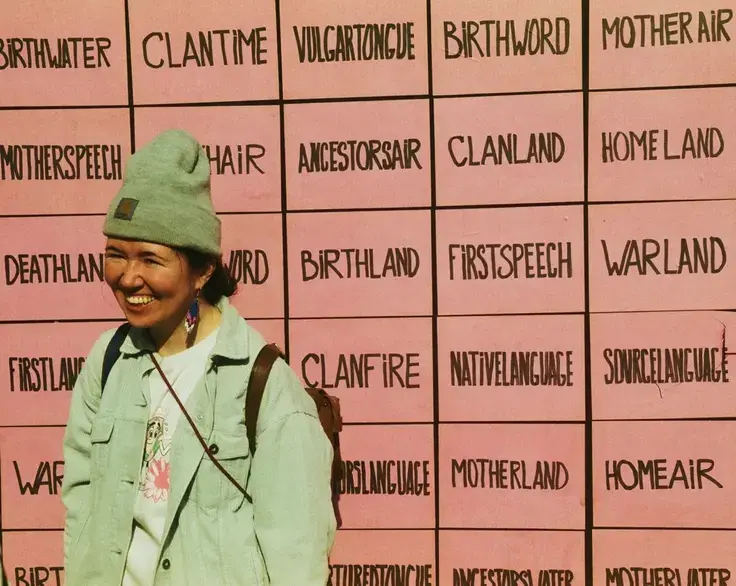

Также мы делаем интервенции в городе и работаем как художественная группа, переосмысливаем городское пространство, иногда курируем выставки. Недавно мы запустили издательскую программу — oi publishing. Нам кажется, что очень важно накапливать деколониальный архив знаний, в том числе в виде печатных книг, а не только онлайн-публикаций.

Мы начали работать три года назад, в 22-м году, в сентябре, когда стали делать первые интервенции на площади Александр Плац в Берлине. Мы назвали эту площадь музеем деколониальности под открытым небом — Open Air Museum of Decoloniality. Понятно, что это воображаемая институция, мы в это как бы играемся и одновременно не играемся.

Мы критикуем музей как институцию. Например, мы спрашиваем, почему у музея должны быть стены, может ли он быть без них? Может ли быть музеем площадь, где собираются люди? Если мы регулярно встречаемся на площади и что-то вместе делаем, то мы накапливаем практику совместности. Становятся ли институцией сама эта практика и люди, которые это делают?

Мы также спрашиваем, почему наше городское пространство часто носит имперские или мужские имена? Например, площадь Александр Плац в Берлине названа в честь российского императора Александра Первого. Мы называем это невидимыми колониализмами, раскрываем их.

Марийка: Как ты понимаешь, что такое язык? Почему именно de_colonialanguage?

Марина: Мы назвали так инициативу, потому что хотели говорить о том, как язык репродуцирует наши колониальные логики. Например, почему какие-то темы скрываются в языке или попадают в поле невидимого. Как посредством критического отношения к языку мы можем делать видимыми другие перспективы? Я работаю с этим в своей диссертации. Я критически анализирую корпус текстов и смотрю, что в этих нарративах отсутствует, почему, например, в них нет женских и деколониальных перспектив. Еще я много читаю Мединского, Дугина, Малафеева и смотрю, как они с помощью языковых методов выстраивают имперские структуры. Например, как они используют время, чтобы говорить об империи, по типу: «Мы – великие, потому что мы – древние».

Мы используем метафору скрытого колониализма (hidden colonialism), когда практика существует, но мы её называем по-другому. Распространенный пример – «дружба народов» – Советский Союз или Россия используют эту метафору, хотя на самом деле под этим скрываются колониальные практики.

Марийка: Вы работаете с каким-то конкретным контекстом?

Марина: Мы больше работаем с контекстом Северной Азии, Центральной Азии, Кавказа и другими локальностями бывшего постсоветского пространства, хотя мы также критикуем само слово «постсоветское». Оно работает, как имперское одеяло: когда мы накрываем все эти локальности одним словом, мы уже не видим, что там внутри.

Иногда мы смотрим на практики, которые выработал Глобальный Юг, мы обогащаем ими наши дискурсы, смотреть, как это работает в наших контекстах. Часто с деколониальной теорией есть проблема, что какой-то языковой аппарат был выработан в других полях и в других контекстах. Когда мы его применяем в наших контекстах, это не всегда подходит.

При этом есть постколониальная оптика, которая довольно доминантная и, на самом деле, чаще репродуцирует европейский колониализм, чем его деконструирует. Это, в том числе, репродуцируется в языковых терминах, которыми мы говорим.

Марийка: В чем разница между постколониальным и деколониальным, как ты это видишь?

Я преподаю немецким студентам в университете Эрланген-Нюрнберг в Баварии и там тоже часто возникают эти вопросы. Обычно, чтобы совсем упростить, можно сказать так, что постколониальная оптика говорит, что колониальный мир закончился, и мы сейчас живем в постколониальном мире, в котором тоже есть проблемы экономической зависимости или других разных властных структур. Однако сам колониализм уже закончился после того, как стали появляться независимые национальные государства. И сейчас мы живем в эффектах постколониального мира. А деколониальная оптика говорит, что никакие колониальные процессы не закончились, они переросли в другую форму, и мы также продолжаем жить в длительных зависимостях, будь то экономический неоколониализм, языковой или культурный. Многие исследовательницы говорят про деколониальность бытия, что наши образы красоты или культуры до сих пор являются колониальными.

Европейские исследовательницы чаще используют постколониальную оптику, как будто бы она более удобная для европейского взгляда. Они говорят, что сейчас мы разбираемся с последствиями того, что было, когда все стали независимыми. А исследовательницы из Глобального Юга говорят, что мы все еще находимся в процессах зависимости, в разных ее формах. Кроме того, деколониальная оптика часто критикует национальное государство как таковое. Деколониальные исследовательницы говорят, что национальное государство — это продукт колониализма. А постколониальная оптика говорит, что национальное государство — это якобы что-то позитивное.

Если усложнить, есть еще антиколониальная риторика. Например, Путин часто говорит: «Мы против западного колониализма, потому что у нас есть антиколониальная борьба». В таких микро приставках — де, пост или анти — уже кроется много разных нюансов. И мы про это тоже размышляем в рамках нашей инициативы, в чем состоит проблема, например, с этими приставками в узком академическом кругу.

Марийка: Я часто наблюдаю разницу между словом и делом, когда кто-то что-то говорит, но эти слова — ширма, за которой делают абсолютно другое, начиная от человека и заканчивая государством. Для меня деколониальный подход, в том числе, чтобы не было разрыва между словом и делом. Что ты про это думаешь?

Марина: Во-первых, это проблема апроприации. Активистские идеи или подходы могут быть апроприированы теми кругами, которые по факту делают противоположное. Например, когда тот же Путин начинает говорить про антиколониальную борьбу, имея в виду антизападную борьбу. Или БРИКС-постколониализм, когда БРИКС-страны также начинает выступать против Запада, называя это деколониальной борьбой. Но это не так. Мадина Тлостанова говорит, что нам необходима двойная критика, что мы должны критиковать процессы зависимости везде, где мы их видим, неважно на Западе или нет. Есть азиатский колониализм, российский колониализм, деколониальная оптика может быть применима везде.

Еще явный пример апроприации дискурса — это феминизм, когда, например, Германия называет свою внешнюю политику feminist foreign policy. Нам нужно спросить, почему она является feminist, какие именно ее подходы можно называть феминистскими?

Когда какие-то слова или подходы, которые были выработаны низовым активизмом становятся потом государственными или институциональными, всегда происходит апроприация. Наверное, это нормально. Может быть, теория так и работает, а нам постоянно нужно придумывать новые подходы или критические методы, чтобы уметь различать. Или надо придумывать другие слова, которые не так легко апроприировать.

Для меня интерсекциональность — это как лакмусовая бумажка. Деколониальность часто пересекается с фемпрактиками, с квирпрактиками и с другими маргинализованными группами. Путин не будет одновременно с борьбой против Запада выступать за права женщин, за права квиров, а деколониальные активисты будут включать это в свое поле работы. Нахождение таких пересечений часто помогает от апроприации.

Во-вторых, сейчас слова часто теряют свой смысл. Например, слово «демократия» часто вообще ничего не значит. То, что мы называем демократическими странами в положительном ключе, на самом деле, часто являются основными акторами колониализма или другого насилия. Много исследователей предлагают уход от больших слов, которые нам ничем не помогают. Они предлагают называть практики, как они есть, конкретизируя их. Что такое демократия? Это только партиципаторные практики или что-то еще? Оно такое обширное, что просто теряет смысловое наполнение.

Или, например, слово терроризм. Что это такое? Почему терроризм часто применяется к тем активистским группам, чья работа не выгодна национальному государству или правительству? Если посмотреть, кого называют террористами, то под это определение будут попадать клима-активисты, где-то это будут квир-люди, где-то — религиозные группы. У нас существует один большой лейбл, который можно поворачивать так, как это угодно властным структурам. Теряется сама суть этих слов. Нам нужно находить другие слова, которые помогут понять, о чём именно мы говорим.

Марийка: Часто под демократией понимается что-то хорошее, какое-то благо, хотя, на самом деле, демократия, которая берет свои корни в Древней Греции, была не для всех, а только для тех, кто признается частью «дэмоса» (народа).

Марина: Есть отличная книжка Чарльза Миллса «The Racial Contract». Основной ее посыл в том, что наши теории, например, общественного договора Джона Локка, на чём в принципе строится международная правовая система, изначально были не инклюзивными. Он пишет такую фразу: «это не justice, а just us». Последующая философия продолжила репродуцировать систему сегрегации, давать права только определенным группам.

Сейчас мы существуем в мире, где международные институции основываются на этом огромном корпусе знаний, которые изначально пошли из точки наделения кого-то правами, а кого-то — нет. Мы работаем с эффектами такого мира, которые при этом институционально закреплены.

Вопрос инклюзивности, наверное, основной, в том числе, и для языка. Например, возьмем британский классический роман, как у Диккенса. Это абсолютно колониальная литература. Но потом в сам язык стали включаться другие перспективы. Внутри британского романа стали появляться совсем другие истории, язык сам стал ломаться и изменяться. Для меня открытый вопрос, почему это нормально говорить на «поломанной» версии английского, который смешивается с локальными языками, а русский язык остается «чистым».Что мы можем делать, чтобы ломать русский язык или привыкать к его разным формам?

Марийка: Я заметила такую тенденцию, мне интересно, что ты думаешь. Мне кажется, что некоторые термины — такие как «марксизм» — всё чаще превращаются в ярлыки, за которыми становится всё сложнее добраться до сути происходящих процессов. В итоге эти ярлыки редуцируют сложность реальности.

Марина: Ярлыки — это одна из проблем дискурсивной практики. Например, есть устойчивая мысль, что колониализм — это продукт капитализма, что только капиталистические западные страны производили это зло — и капиталистическое, и колониальное одновременно. А Советский Союз — якобы не колониальный. Мы в этой ложной дихотомии живем до сих пор. Мы спорим с активистками Глобального Юга, которые говорят, что Россия, подобно СССР, антикапиталистическая, левая. Флёр этой ауры слов существует до сих пор. Когда начинаешь говорить про то, что на самом деле всё не так, как рассказывает пропаганда, становится сложнее.

Эти все термины или слова, на которые мы привыкли опираться, нам больше мешают, чем помогают. Сейчас мир уже другой, и нам нужно уметь различать, где в нашем сегодняшнем дне скрывается колониальная практика. Довольно странно продолжать мыслить и говорить в тех категориях, которые были сформированы сто лет назад. Мы можем на них опираться и думать, что там есть что-то полезное, но по факту нам нужно в сегодняшнем мире придумывать новые слова, которые помогают описать властные отношения вокруг конкретной действительности.

Марийка: Людям легче жить, если все разделить по категориям, обобщить. Я всегда боролась за то, чтобы меня на никакую полочку не клали, но, по-моему, это невозможно.

Марина: Мы живём в своих баблах, и каждый из этих баблов вырабатывает свою языковую практику — как мы говорим про либералов или как либералы говорят про деколониалов. Вокруг одного слова уже существует облако смыслов.

Есть такая исследовательница Сара Ахмед (Sara Ahmed), она исследовала феномен stickiness, как у каких-то слов появляется «приставучесть», по-английски это называется stickiness, способность прилепляться. Она исследовала это на примере слов «мигрант» или «беженец», когда в медиа пишут про мигрантов в негативно окрашенных словах. Например, «мигранты» и количество каких-нибудь преступлений, «мигранты» и количество денег, потраченное на их содержание. В результате, к слову «мигрант», которое нейтральное, это просто человек, сменивший место жительства, прилепляется облако эмоционально окрашенных слов. И само слово начинает становиться загруженным определённым смыслом.

Марийка: Почему в вашей инициативе вам также важно критиковать музей?

Марина: Это случилось само собой. У нас нет денег, чтобы снимать помещение, мы решили концептуально осмыслить уличное пространство. Оно оказалось очень благодатным. Когда мы регулярно начали работать на площади, то поняли, что там уже существуют властные отношения. Например, там есть полиция, которая решает, можно ли там проводить акции или нет. В Берлине, действительно, существует закон, который запрещает тебе поставить стул в публичном пространстве. Стул нужно согласовывать с местными властями.

Или, например, уборщики, которые контролируют мусорные баки, на них нельзя клеить плакаты. А есть вентиляционные шахты из метро, которые никому не принадлежат.

И туда можно клеить что-угодно, полиции всё равно на них, и уборщикам тоже. Про такие «трещины» ты можешь узнать только, когда плотно взаимодействуешь с публичным пространством и понимаешь, кто здесь что контролирует.

Интересно думать, что такое твое собственное тело в публичном пространстве. Мы начали на практике сталкиваться с властными отношениями, которые часто имеют невидимую форму, если не пересекать эту линию. Но если ты начинаешь там что-то делать, ты столкнёшься и с полицией, и с уборщиками, и с городскими прохожими. К нам начали приходить бездомные люди, туристы, люди из свидетелей Иеговы. То есть ты создаешь место, где происходит социальное взаимодействие в поле властных отношений вокруг.

Мы проводим совместные акции с любыми художницами, которым интересно что-то сделать на площади. Одна, наверное, из самых успешных акций, это когда мы натягивали сетку и предлагали прохожим вписать одно слово, повесить и соединить это слово с другим словом. Мы назвали это городской поэзией. На розовую сетку ловятся слова, которые, кажется, друг с другом не связаны, но потом, если ты их расшифровываешь, получаются строчки, которые вполне себе связаны и которые отражают настроение в обществе. Кто-то писал Free Palestine, кто-то — про полицию, кто-то, что ему просто грустно, кто-то пишет про свою семью. Это временной слепок того, как люди могут добавить одно слово и через него они начинают взаимодействовать с другими людьми. Мы проводили эту акцию в Гамбурге, в Бремене и во Франкфурте, и хотим издать сборник городской поэзии. Это не рифмованная поэзия, но там всё равно появляются какие-то совместные смыслы.

Поэтичный язык для нас тоже важен. Он является не иерархированной формой языка. Поэзия бывает нерифмованная, какая-угодно поломанная. Через такую практику легко работать с языком, она становится много кому доступна. Во Франкфурте, например, к нам подошли девочки рома, они сказали, что не умеют писать на немецком, но им хотелось с нами поиграть. Они сначала начали рисовать, а потом вдруг стали писать свои имена. Это доступная форма языка, даже если ты знаешь язык друг друга.

Я в целом ощущаю, что публичное пространство схлопывается. Мы это видим на примере Александр Плац. Если раньше было больше свободных дней, когда там ничего не происходило, то сейчас мы часто приходим и там какая-нибудь ярмарка. Некоторые исследователи называют это «фестивализацией пространства» (например, Waldemar Cudny: Festivalisation of Urban Spaces). Понятно, что бизнес-проекты занимают больше городского пространства, поэтому мест, где можно просто собираться, проводить какие-то совместные вещи, становится меньше. И эта метафора для меня хорошо переносится на публичное пространство как таковое. Что такое публичное пространство? Значит ли это только улицу? Или наше публичное пространство существует в дигитальном общении тоже, в пространстве соцсетей, в пространстве публикации текстов и в пространстве языка.

Наши возможности для обмена мыслями тоже уменьшаются, например, из-за цензуры или из-за того, что инстаграм через алгоритмы корректирует возможности для взаимодействия. Мы можем видеть эти проявления в языке, как мы про какие-то вещи говорим. Поэтому я смотрю на эти форматы, типа музея на улице, как на формы публичности, которые нам еще доступны. При этом мы можем замечать, где пространство становится более зарегулированным.

Марийка: Мне кажется, что когда власти меньше, особенно в моменты кризиса, то возможности что-то делать больше. Я живу в Армении, здесь больше возможности для неформального действия. Однако часто это рассматривается как недостаток, как признак слабости институтов, когда сравнивают с той же Германией.

Марина: Возможно, там есть другие практики, которые работают как раз потому, что они не институционализированы. То же самое, как комьюнити, семья или, возможно, какие-то традиции, которые люди поддерживают. Люди решают много через язык, через разговоры.

Я как-то была на конференции, где одна докладчица рассказывала про якобы коррупцию в Центральной Азии. Один из участников ее критиковал, он сказал, что её тезис был в том, что там много неформальных практик, которые сложно задокументировать, они мешают понять, как на самом деле устроена экономическая жизнь. Другой коллега добавил, неформальные практики существуют и в Германии, но непотизм в Германии устроен так, что ты никогда не увидишь, как он существует. Поэтому когда практики неформальности описываются как что-то негативное, я очень осторожно к этому отношусь, часто это просто европейская оптика.